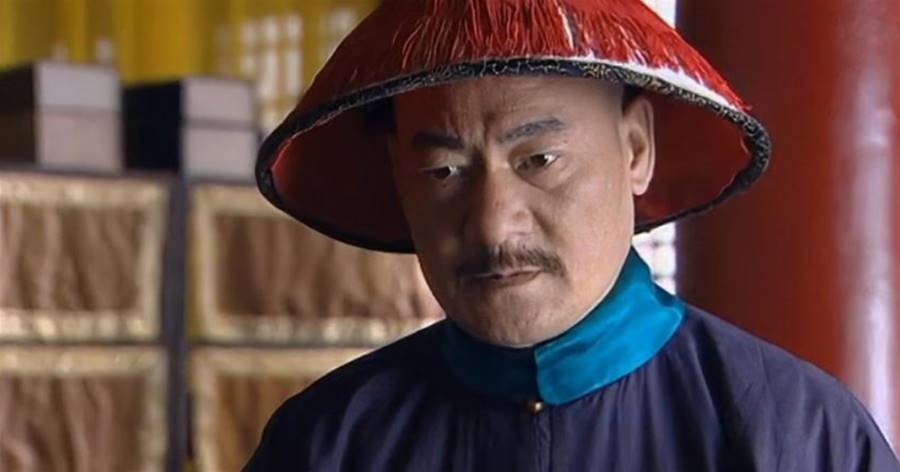

清朝武功蓋世的雍正皇帝,是一個務實聰明而又多疑無情的君主。他重用過很多大臣,但一旦發現大臣有僭越之心,就會毫不留情地清洗。年羹堯和史貽直就是兩個典型的例子——一個驕橫跋扈最終被清算,一個剛正廉潔最終位極人臣。

歷史并不是偶然,而是有其內在聯系和規律。透過這兩則故事,我們可以深刻地認識到,在封建專制統治下,想要官運亨通,個人品格修養和為政原則尤為重要。

康熙時期,年羹堯以才干屢建戰功,深受康熙皇帝賞識。雍正登基后,更加倚重年羹堯。為了鞏固統治,雍正派年羹堯統領西北數十萬大軍,鎮壓異心,使雍正得以順利執政。

感念年羹堯的功勞,雍正不僅封他為一等公爵,還讓年羹堯可以隨意舉薦親友做官,年羹堯一時間權傾朝野,勢不可擋。

然而好景不長,年羹堯漸漸志得意滿,開始張狂專橫起來。在西寧的時候,他看上了一個蒙古貝勒的女兒,強行占為己有,不管貝勒家是否同意。此外,年羹堯還十分講究排場,回京時強令直隸總督等官員跪迎接待,可見其傲慢跋扈之心已然外露。

雍正帝其實早已看在眼里,只是沒有表態。在國家安定后,雍正開始暗中收集年羹堯的劣跡罪證,尋找可置其于死地的把柄。終于,在雍正三年,雍正找到機會清算年羹堯的勢力。

那一年,年羹堯在一份奏折中,字跡匆忙,把「朝乾夕惕」寫成了「夕惕朝乾」。雍正立即抓住這一把柄,認為這說明年羹堯心生異心,不再忠于自己。于是,雍正先是解除了年羹堯手中的兵權,又將其在四川、陜西提拔的親信一一撤職查辦,逐步削弱年羹堯在朝中的勢力。

接著,雍正又以年羹堯隱瞞青海饑荒為名,罷免了他的川陜總督和撫遠大將軍等職務,只留他一個閑散的章京頭銜,然后誣陷年羹堯在獄中自盡。年羹堯的兒子也被株連處死,全家悲慘收場。曾受過年羹堯恩惠的官員無不身陷囹圄,心生畏懼。

年羹堯就是典型的功高震主而不知收斂的例子。他 了鞏固雍正皇帝初期統治的大功,但終究闖下了致命的傲慢錯。

雍正既忌憚他的威望,又怕他 自己的皇權,于是在安定政權后就毫不留情地除之而后快。年羹堯也可以說是自取滅亡,如果當時他稍微知進退,收斂驕橫,或許還可以茍延殘喘,只可惜他還沉浸在軍功的虛榮中,終致命運難逃。

史貽直與年羹堯同為康熙時期的進士,兩人更是同年中舉,可以說是晉升之路上的老同學。年羹堯在雍正初期權傾朝野之時,曾力薦史貽直入仕。史貽直得到重用后,也確實勤勉辦事,深得雍正賞識。

然而好景不長,年羹堯驕橫跋扈的劣跡被雍正皇帝發現。雍正三年,雍正查辦年羹堯黨羽的時候,史貽直本有可能被株連。但在這危急關頭,史貽直運用了極高的智慧保全了自己。

當時雍正在清算年羹堯后不久,忽然問史貽直說:「你也是年羹堯舉薦的吧?」一般人遇此情形都會慌張否認,但史貽直鎮定自若地回答:「確實是年公堯舉薦,但能得到重用的是皇上您的恩典。

」

這番話既沒有隱瞞事實,又把功勞歸于皇帝,將自己與年羹堯撇清界限,完美地處理了雍正皇帝的試探。雍正聽后大喜,由此開始真正信任史貽直。

此后,史貽直再次通過對河南巡撫田文鏡的彈劾案,展現出剛正不阿的品格,進一步得到雍正的賞識。由此,史貽直開始步步高升,先后外放擔任要職,包括福建總督和兩江總督等重要位置。

有一年,史貽直獲得兩江總督一職,本應高興,但他面露難色。原來按照朝廷規則,本地官員不能回避原籍任職,而史貽直就是江蘇人,他擔心違反了皇上的旨意。史貽直忐忑不安,立即上書請求辭去該官職。

出人意料的是,雍正不僅沒有同意,還讓史貽直兼任左都御史,可見雍正對史貽直的信任已如同對心腹。史貽直能確保自己的清白,又不卑不亢地順應皇上的旨意,既保存了性命,又贏得了更高崇敬,可謂難得的政治智慧。

在擔任福建總督期間,史貽直大力清查福建水師的走私活動,為當地海禁立下汗馬功勞。此外,他還調整了福建的糧食配置,確保四府倉庫充足儲糧。史貽直務實的改革風格和執政能力,使他在雍正心中地位更上一層樓。

在雍正十年,史貽直上書反對朝廷的燒鍋禁令,認為該禁令應因時因地制宜,不應機械執行,展現他治國的寬厚與仁智。這進一步提升了雍正對史貽直的信任。

雍正駕崩前一個月,特意召史貽直入京,希望他輔佐年幼的乾隆帝。史貽直對此矢志不渝,甚至在乾隆初年,還接受了雍正皇帝生前穿過的舊衣,以此自勉擔當起輔政重任。

乾隆帝亦十分倚重史貽直,讓他擔任文淵閣大學士等要職,輔政二十余年。

在位期間,史貽直以務實廉潔著稱,甚至乾隆南巡時還親自去史貽直家中走動,可見史貽直獲得的信任和崇敬已達無與倫比的程度。

82歲那年,史貽直請求退休,乾隆帝不舍之余,還開先河讓史貽直享受全額俸祿。次年,史貽直在家中辭世,乾隆帝為之痛心,追贈太保,入祀賢良祠。

史貽直正直樸實的為政作風和忠心耿耿的品質,使他成為兩朝皇帝倚重的紅人。他不卑不亢的態度幫他渡過酷君雍正的清洗,又讓他在開明的乾隆手下功成名就。

雖然不可避免地與當世君主相連,但史貽直那種正道堅守的精神,實非常人可及。他的一生,既說明了世事沉浮,也反映了品格立身的道理,值得后人學習。

雍正朝的年羹堯和史貽直,都曾經權傾一時,但結果卻大不相同——一個被殺身陷禍,一個仕途通達位極人臣。究其原因,在于年羹堯驕橫跋扈,自取滅亡;而史貽直則剛正廉潔,得君帝賞識。

更深層的因素,在于年羹堯志得意滿,史貽直則內心堅守正道。從這兩個典型例子,我們可以深刻認識到,不論何時,個人品德修養和內在素質,終究決定一個人的命運走向,這是歷史的必然。